Theme1 奈良SDGs学び旅

奈良新しい学び旅推進協議会は、2020年度以来取り組んできた「奈良SDGs学び旅 ー 教育旅行」を運営し、令和6年度末時点で累計約120校(約11,600名)の実績を残しました。併せてガイド団体への支援、全国レベルで学校や旅行代理店への提案、修学旅行を取り扱う旅行会社向けに紹介イベントの開催(ファムトリップ)、学級新聞(メルマガ)の発行にも取り組みました。2025年以降は、株式会社学びの旅に業務移管致します。

【A】奈良SDGs学び旅―2024年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞受賞

持続可能な社会の創り手育成と県内観光産業の振興に向け2020年度より取り組んできた「奈良SDGs学び旅」事業は、今年度全国商工会議所の「きらり輝き観光振興大賞」の大賞を受賞いたしました。奈良の歴史や自然をSDGsの視点で学習・体験することで、新しく学習指導要領で示された「持続可能な社会の創り手の育成」に寄与する学習プログラムで地域の歴史文化資源を活用し、SDGsの視点を盛り込んだ着地型観光商品の造成に取り組んでいる点が高く評価されての受賞となりました。

コンテンツ開発の経緯

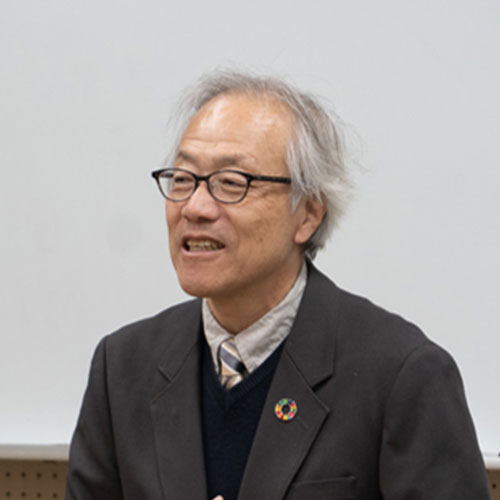

奈良SDGs学び旅は、2020年度にスタートし、持続可能な社会の創り手育成と県内観光産業の振興を目的としています。奈良の歴史、文化、自然との共生をテーマに、観光客が地域の伝統や文化を深く学ぶことができる新しい旅のスタイルを提案しています。

「奈良新しい学び旅推進協議会」を設立し、奈良教育大学、奈良商工会議所、奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合などが連携しています。また、観光庁、奈良県、奈良市の補助金を奈良SDGs学び旅の企画・開発・発信に必要な資金として活用致しました。

全国観光振興大会 観光振興大賞授賞式

事例発表を行う川井徳子専務理事

【B】奈良SDGs学び旅―教育旅行

今年度、教育旅行の分野では31校(2,881名)の実績を残し、2020年度からの累計も約120校(約11,600名)の実績を残しました。

■奈良SDGs学び旅 2024年度実績報告(2025/3/31時点)

| 教育旅行計 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 件数 | 4 | 22 | 5 | 31 |

| 人数 | 197 | 2,359 | 325 | 2,881 |

【C】奈良SDGs学び旅―教育旅行プロモーション

2024年度は、奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合奈良支部と連携して、奈良ならではの過ごし方を体験いただき奈良の良さ・奥深さを認識いだだくため、旅行会社・学校関係者向けに奈良教育プログラム無料体験会を実施しました。併せてガイド団体への支援、学級新聞(メルマガ)の発行にも取り組みました。

①奈良教育プログラム無料体験会

【実施概要】

実施日:2025年1月31日(金)~2月1日(土)

会 場:ホテルアジール・奈良

参加者:10名(旅行会社7名含む10名)

体験内容:SDGs講義(講師:大西浩明先生)東大寺フィールドワーク・鹿寄せ他

SDGs講義の様子

東大寺フィールドワーク

3/5 読売新聞の無料体験会取材記事

②奈良SDGs学び旅 ガイド研修

SDGs講義体験やSDGsガイドでお願いしたいこと等を盛り込み、ガイドをしていただく際のベースとなる情報やガイドからの質問など意見交換を実施。

【実施概要】

実施日:2024年 9月30日(月)

会場:奈良商工会議所

参加者:28名(なら・観光ボランティアガイドの会朱雀24名、春日山原始林を未来へつなぐ会4名)

講師:中澤静男先生(奈良教育大学 ESD・SDGsセンター長)

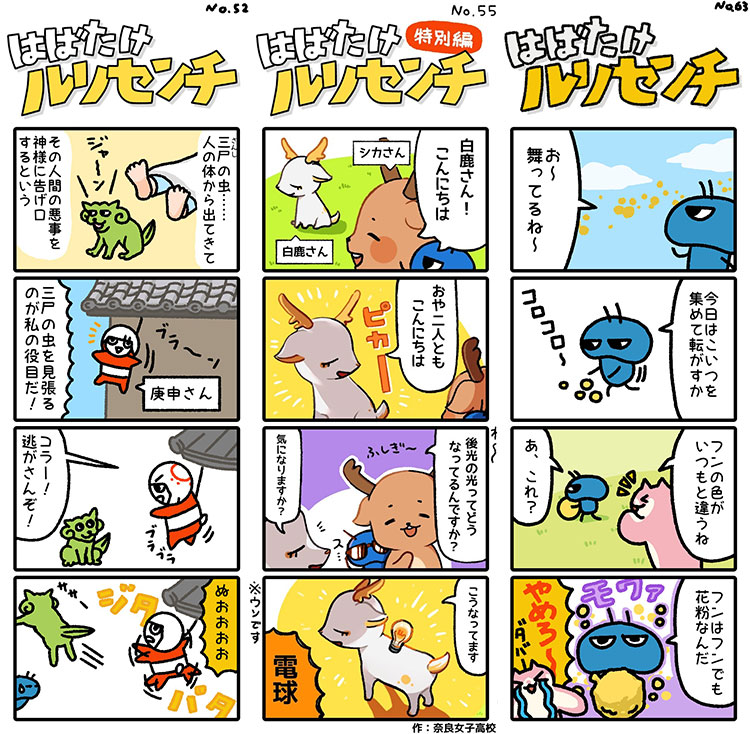

③学び旅学級新聞の発行

2022年1月に第1号を配信したメールマガジン「学び旅学級新聞」は、皆様に支えられ、2025年1月21日に第60号を発行いたしました。また、4コマ漫画「はばたけルリセンチ」では、奈良女子高等学校のアニメーション部の皆さんとのコラボ作品も配信いたしました。

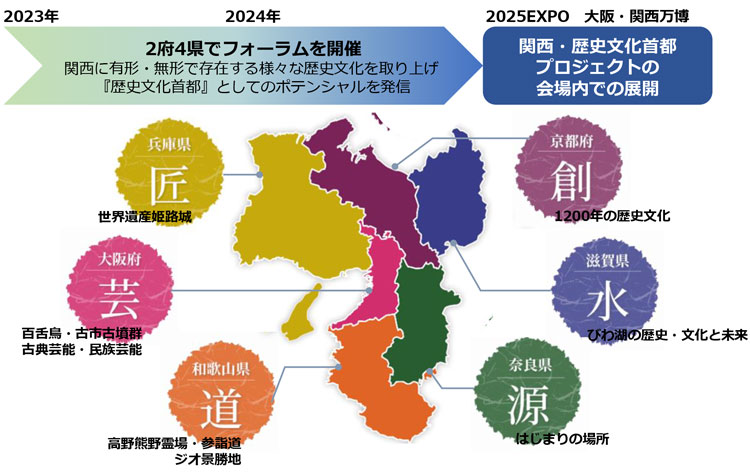

Theme2 「関西・歴史文化首都フォーラム」推進事業

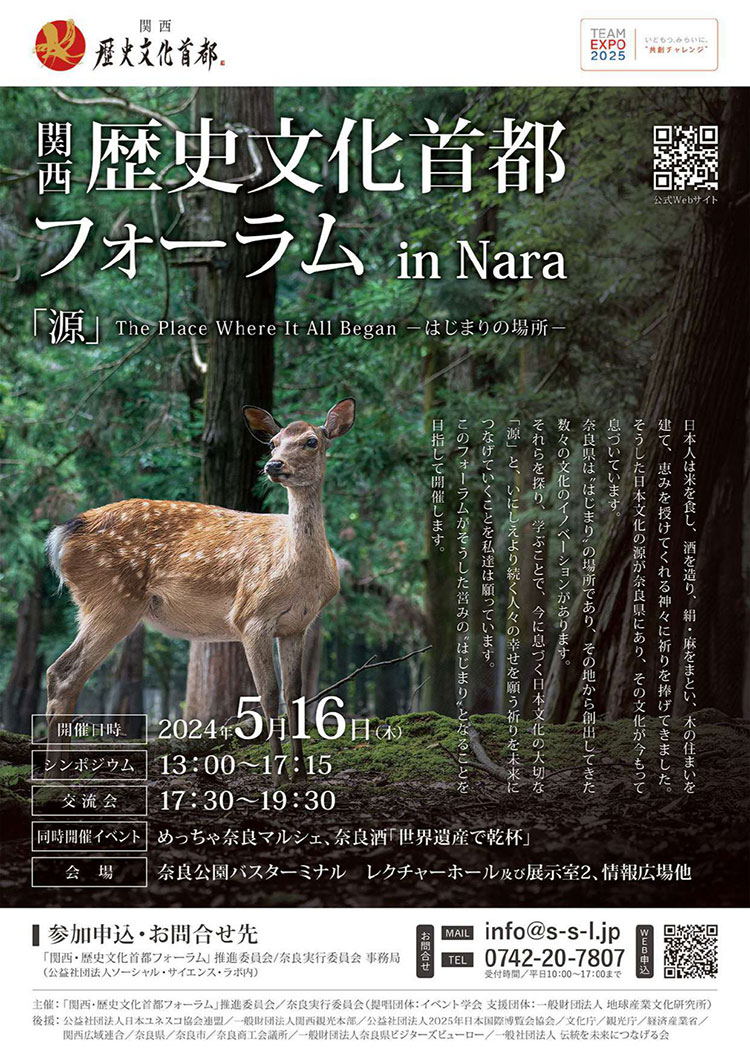

関西・歴史文化首都フォーラム in Nara 「源」The Place Where It All Began ー はじまりの場所 ー ~大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」プログラム/共創チャレンジ事業~

当公益社団法人は、奈良で開催された「関西・歴史文化首都フォーラムin Nara」の奈良実行委員会の事務局を務め、川井徳子専務理事は奈良県実行委員会チーフプロデューサーとして準備を進め、全体の企画立案に加え、基調セッションと統括セッションのモデレーターとしても登壇しました。

(山下奈良県知事はじめ延べ20名以上の登壇者、シンポジウム参加者205名、懇親会参加者130名、2025/5/16(木)開催)

シンポジウムは奈良県バスターミナルレクチャーホールをメイン会場に、1F、2Fを全て活用し、6つのセッションに加えて、伝統産業ブース(奈良商工会議所協賛)、奈良酒の鏡開き、この日のお酒のために企画したオリジナルの料理とのマリアージュを楽しむ懇親会(奈良県酒造組合・共栄会等協賛)などのイベントで終日賑わいを見せました。

Theme3 奈良県の新しい観光実証事業

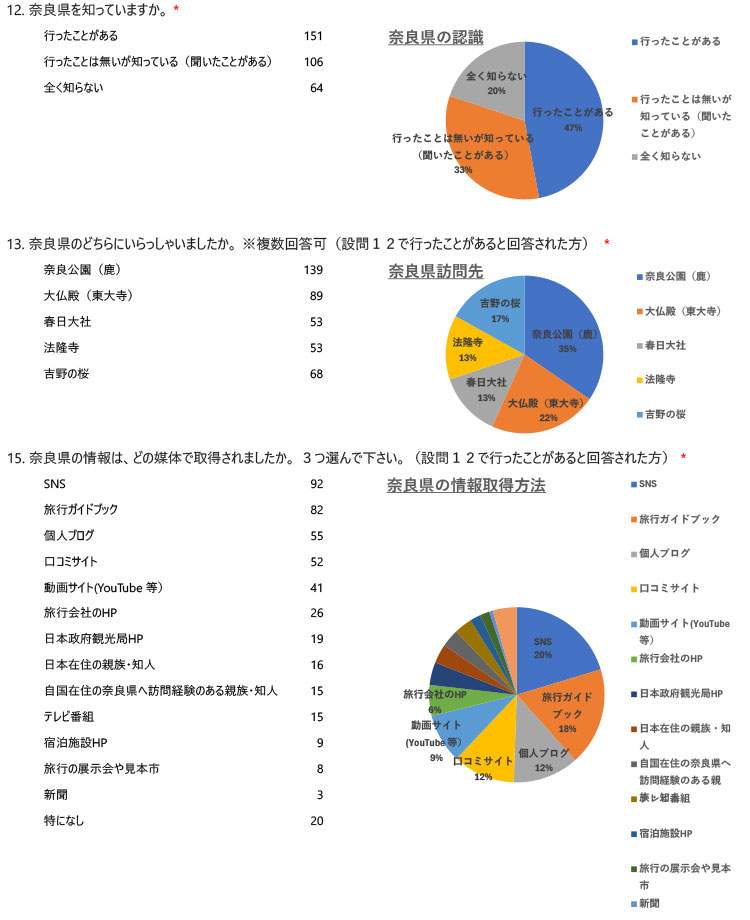

国内外からの観光客は前年度比で31.3%の増加となりました。奈良での滞在時間を延ばし観光消費額をあげるため、「鹿と大仏」という固定概念に頼らず、有形・無形の文化遺産が融合する奈良を再ブランド化するコンテンツの造成と実証を行いました。

【A】インバウンド向け事業 ~文化庁 日本博2.0 最高峰の有形と無形の文化遺産が融合する聖地・奈良公園の国際ブランド構築・発信事業

奈良の日本の歴史や文化の「源」としての魅力を訪日外国人向けに再発信し、奈良公園を世界的ブランドにするため、有形と無形の文化遺産の融合をテーマにした5つのモデルツアーの開発、分かりやすいブックレットや動画の制作、海外での認知度調査などを実施しました。

取組1 5つのモデルツアーのの開発・実証

奈良公園を中心に神仏習合の歴史文化、鹿と人と自然の共生の歴史、伝統芸能などの文化遺産を体感できるツアーを開発し、英語・中国語のガイドブックと通訳ガイド付きで実施。全ツアーでアンケートとヒアリングを実施しました。

1-1 「伝統的酒造り」と「和食」日本の食文化の「源」を体感する旅 「日本清酒発祥の地・正暦寺を楽しみつくす」

伝統の酒造りを象徴する特別な酒「菩提泉」の二度仕込みを体験していただきました。あわせて、正暦寺と酒造りの歴史に関する講和、正暦寺伝統の精進料理と菩提?8種の飲み比べによるペアリングランチ、「酒づくり」にちなんだ書道体験をプログラムに組み込んで実証しました。(2025年1月25日(土)実施)

大原住職による講和

正暦寺伝統精進料理

書道体験

「菩提泉」二度仕込み

1-2 「伝統的酒造り」と「和食」日本の食文化の「源」を体感する旅 「神話の酒を巡る旅・大神神社と紅葉の談山神社」

酒の神を祀る大神神社の神事「醸造安全祈願祭」と、紅葉の名所・談山神社の特別参拝を実施しました。地元酒蔵の地酒と料理を楽しむガストロノミーランチ、外国人にも好評だった伝統行事「蹴鞠」も体験していただきました。これまで一般参列ができなかった「醸造安全祈願祭」へ、初めてツアーとして参列しました。 (2024/11/14(木)実施)

伝統行事「蹴鞠」

神楽「うま酒みわの舞」

醸造安全祈願祭

談山神社特別参拝

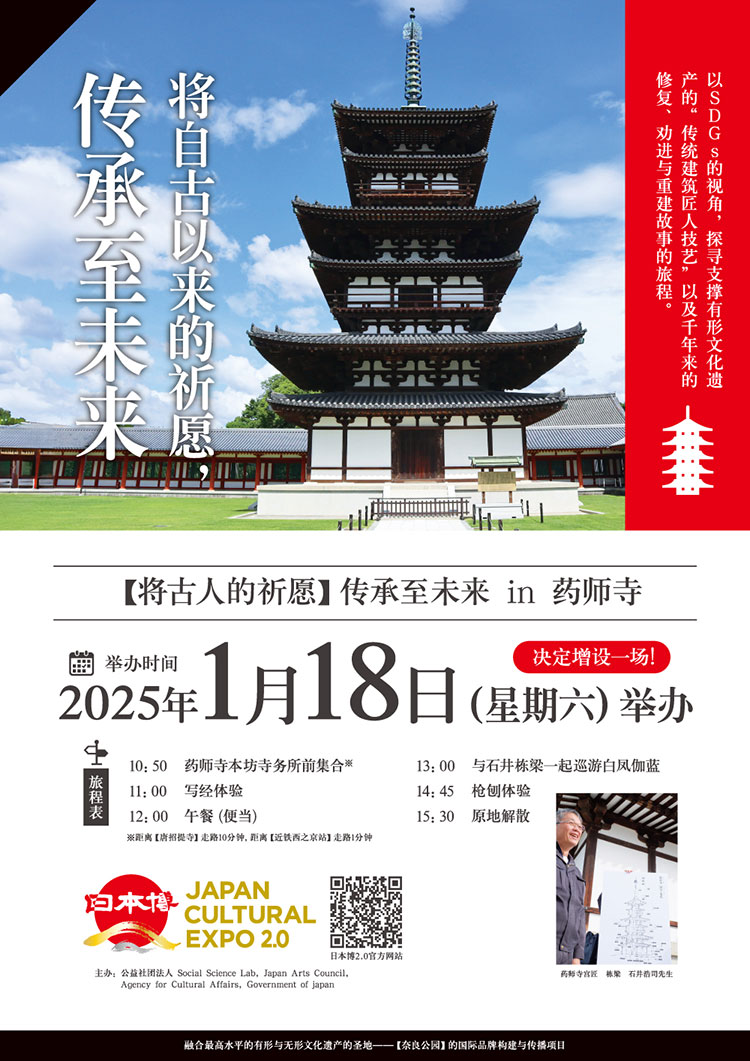

1-3 有形の文化遺産を支え続ける「伝統建築工匠の技」と千年に渡る修復や勧進、再興の物語をSDGsの視点で巡る旅

今も修復を続ける薬師寺の宮大工による伽藍解説と槍鉋体験。持続可能な修復を支えるお写経勧進。当初は英語ガイドのみを予定していたが、中国語ガイドを確保し、唐招提寺ルートとして組み込むことで中華圏向けのツアーとしても実証しました。2024/11/16(土)、2024/12/6(金)、2025/1/18(土)実施

槍鉋体験

ご僧侶の解説とお写経勧進

石井棟梁による東塔解体解説

大工道具の歴史解説

1-4 「能楽」「雅楽」を外国人でもわかりやすく・五感で楽しめる観劇ナイトプログラム

外国人にとって難解な能楽を、通訳ガイド付きナイト観劇や能面・雅楽器体験を組み込んだワークショップとして構成したナイトプログラムを実証しました。演目にちなんだ奈良公園内の能楽ゆかりのスポットを巡る、観劇翌日のガイド付きツアーも実施しました。(2024/12/23(月)―12/24(火)・2025/1/21(火)―1/22(水)実施)

能面体験

幽玄と華麗の美学が調和する演目「春日龍神」

雅楽器体験

奈良公園内能楽ゆかりのスポット巡りガイドツアー

1-5 侘茶発祥の地・奈良で日本独自の美学、奈良公園の千数百年の歴史を五感で感じとる茶会体験

侘茶発祥の地奈良の伝統的茶会を「奈良公園の悠久の歴史」をテーマに、特別な演出、茶道に通じた通訳ガイドや翻訳ツールなどの活用でわかりやすく五感で感じる茶会として催行しました。(2025/1/21(火)実施)

伝統的な濃茶会

春日龍神にちなんだ茶道具の数々

立礼式の薄茶会

茶道に通じた通訳ガイドの案内

取組2 テーマ別多言語ツール等の制作・ガイド人材育成を通じた受け入れ体制の整備、及び海外での奈良認知度調査の実施

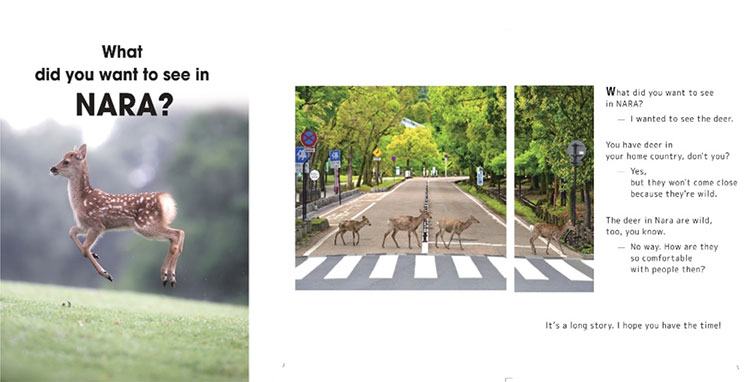

2-1 歴史文化の聖地「奈良公園」の千数百年の歴史をテーマとした、書籍型テーマブックレット(英語版)の企画制作

2-2 テーマショート動画(英語版)の企画制作

聖地・奈良公園が育んできた「歴史」「文化」「神仏習合」「芸能」「自然と人と鹿の共生」などをテーマに、スマートフォンでも視聴可能なショート動画を3本制作しました。これらの動画は、多くの外国人観光客に視聴され、日本各地を巡る長期滞在者の「旅ナカ」における奈良への立ち寄りのきっかけとして今後も活用していきます。

Environment ~Deer and People~

Mythical World

Shinto-Buddhism Syncretism

2-3 対話と交流の旅をサポートするテーマ別多言語人材育成と英語版ガイドツール制作

ガイド研修の実施、オリジナルガイドブック制作、レポート動画、ツアーチラシ、ポストカード、汎用可能な実施マニュアル、英語版各種サイン等の制作、ツアーコンテンツタリフ等

薬師寺簡体チラシ

2-4 2024オーストラリア酒フェスティバルにて奈良認知度調査の実施

【B】事業連携ー日本食の聖地巡礼・NARA ガストロノミーツーリズム

日本食の聖地巡礼ガストロノミーツーリズムセミナー 奈良

特に、日本清酒発祥の地である奈良において、地場の食材・伝統・食文化に触れるコンテンツを通じ、観光客の誘致及び地域経済の活性化を図るために、全国の経営者、管理職、女将、調理・企画・販売担当者向けに開催されました。当公益社団法人の専務理事である川井徳子が、「宿泊施設のためのガストロノミーツーリズムの取組」というテーマで講演を行いました。

【C】地域連携―奈良県受託事業

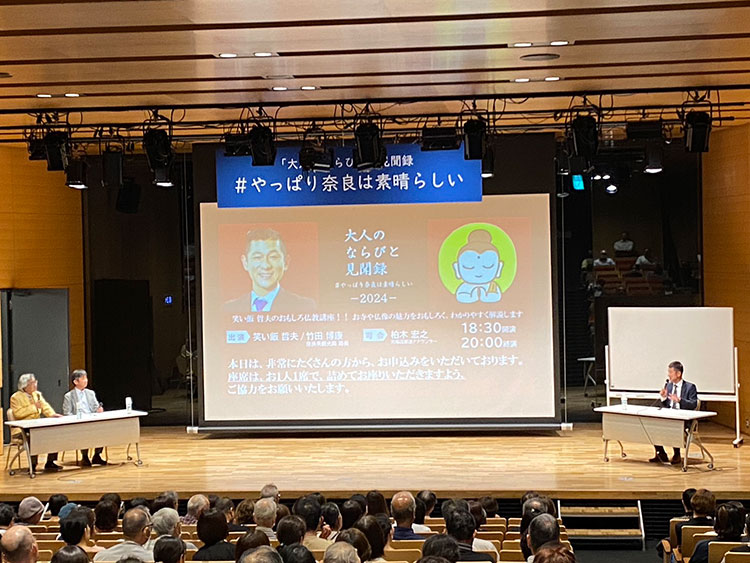

「始まりは奈良」をテーマに、全4回のトークイベントを開催しました。

奈良発祥の文化にゆかりのある多彩なゲストをお迎えし、奈良の魅力を深く伝えるとともに来場者との質疑応答など登壇者との交流の時間も設けました。これにより、参加者の理解促進および満足度の向上が図られ、登壇者やテーマへの関心を高める機会となりました。

大人のならびと見聞録

| No | 開催日 | 参加者数 | テーマ |

|---|---|---|---|

| 1 | 10/3 | 198名 | 笑い飯哲夫のおもしろ仏教講座 |

| 2 | 10/27 | 73名 | 奈良大和四寺巡礼 |

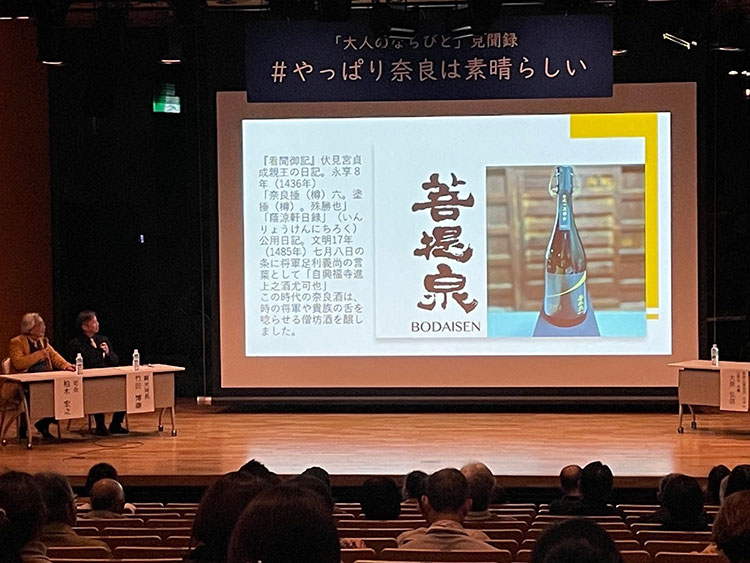

| 3 | 12/18 | 72名 | 菩提?と古代酒の復活 ~日本清酒発祥の地:奈良/正暦寺~ |

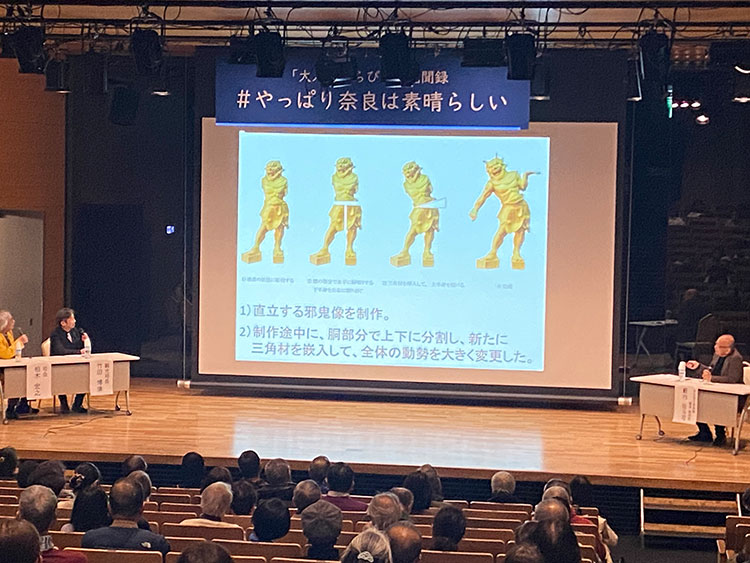

| 4 | 2/15 | 139名 | 仏像の楽しみ方講座 ~仏像ってこんなにおもしろい!!~ |

第1回

第2回

第3回

第4回

【D】団体連携―大学その他の機関との連携

明治大学地域経済研究所

当公益社団法人の飯田泰之理事が所表を務める明治大学地域経済研究所では、マクロ経済学と地域経済学の連関に注目し、特に日本における地域間経済格差や、人口減少に伴う地域経済の変容について実践的な研究を進めています。2024年度奈良県においては、地域内起業の促進、地域外販売の拡大、多様な採用戦略の推進という地域経済循環の改善に向けた提案を講演活動・関係者対話などを通して提示しました。客員研究員との共同研究では、電力消費データを用いたサービス産業の地域別動向分析、地域別景気動向指数の作成について取り組んでいます。当公益社団法人は、これらの研究を通して地域連携を深化させ、現場に根ざした研究活動を続ける研究所の活動を支援いたします。

奈良県酒造組合

「伝統的酒造り」に関するUNESCO無形文化遺産登録は日本清酒発祥の地である奈良にとって「酒造ツーリズム」による地元酒造の事業拡大のチャンスです。当公益社団法人は観光都市奈良と日本清酒発祥の地奈良を融合させて、訪日外国人を魅力あふれる奈良に誘い、酒造の事業拡大と奈良県の観光振興に貢献する奈良県酒造組合の活動を支援いたしました。

「ITF台北国際旅展」に出展し、奈良の蔵元ツーリズムのプレゼンを行う奈良県酒造組合

Theme4 中小事業者への経営支援

当公益社団法人は、中小企業診断士を擁する強み、認定経営革新等支援機関としての実績、さらに関係機関との密なネットワークを活かしながら、奈良県内の中小事業者の経営課題を解決するためのきめ細かな支援を行っています。

ポストコロナの時代を迎え、また2025年の「大阪・関西万博」を見据え、県内でもインバウンド需要を中心に経済活動に活気が戻って着た感がありました。しかしながら、国内外の多様な要因に端を発する円安や物価高、人手不足、賃上げ拡大等の影響を受け、多くの中小企業や小規模事業者では依然として厳しい状況が続いています。

こうした状況を踏まえ、当公益社団法人は、数多くの県内中小事業者を対象に、事業再構築に向けた現状分析、事業計画策定から実施評価と改善に至る一連の活動をサポートしてきました。

とりわけ、事業の活性化と飛躍を後押しする中小事業者向け補助金制度の積極的な活用を提案し、補助事業への応募申請、採択後の交付申請、補助事業の遂行、実績報告、補助事業終了後の事業化状況報告に対する支援を実施してきました。

【1】(中小企業庁)中小企業等事業再構築促進補助金

| 公募回 | 市町村 | 事業者名 | 事業計画名 |

|---|---|---|---|

| 第4回 | 奈良市 | 株式会社 春 | 春ブランドの知名度を活用したFC事業とEC販売への挑戦 |

| 第7回 | 奈良市 | カフェアンドレストラン プール | フランス仕込みのシェフによるフランスの本格焼き菓子店の開発 |

| 第8回 | 大和高田市 | 株式会社 鈴木運輸 | 健康志向にシフトする社会へ運送会社が野菜加工事業で挑む! |

| 第12回 | 奈良市 | 木村庭園 株式会社 | 庭師が挑戦する庭と観光デジタル化をテーマにした観光施設事業 |

【2】(中小企業庁)小規模事業者持続化補助金

| 公募回 | 市町村 | 事業者名 | 事業計画名 |

|---|---|---|---|

| 第14回 | 奈良市 | 山田孝二 | 食と農の知識を活かした 60 歳からの新規開業への挑戦 |

| 第14回 | 奈良市 | 野球教室 Growing | 地域と密着した関係性を築く!野球教室の新たな挑戦 |